Vers une approche relationnelle de la contraction des longueurs

Évolution de l’approche de la contraction des longueurs

1) Fitzgerald (1889) — Hypothèse ad hoc

Contexte : expérience de Michelson-Morley (1887) qui ne détecte pas le mouvement de la Terre par rapport à l’éther.

Idée : pour expliquer le résultat négatif, George Fitzgerald propose que les corps se contractent dans la direction du mouvement à travers l’éther.

Nature : hypothèse ad hoc, sans mécanisme clair, uniquement pour sauver l’éther.

2) Lorentz (1892–1904) — Théorie de l’électron

Contexte : Hendrik Lorentz développe une électrodynamique de l’éther.

Idée : un corps en mouvement par rapport à l’éther subit une contraction réelle de ses dimensions dans la direction du mouvement, due aux forces électromagnétiques qui lient la matière.

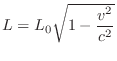

Formule :

3) Einstein (1905) — Relativité restreinte

Contexte : Einstein supprime l’éther et pose deux postulats : invariance de la vitesse de la lumière et relativité des lois physiques.

Idée : la contraction des longueurs n’est plus un effet physique sur les corps, mais une conséquence géométrique de la transformation des coordonnées entre référentiels inertiels.

Nature : contraction apparente, relative à l’observateur.

Clé : elle n’existe pas en soi : un corps n’est jamais contracté dans son propre référentiel.

4) Minkowski (1908) — Géométrisation

Contexte : Hermann Minkowski formalise la relativité restreinte en termes d’espace-temps à 4 dimensions.

Idée : la contraction des longueurs devient une projection géométrique d’une ligne d’univers dans un hyperplan d’espace-temps.

Nature : purement géométrique, intégrée dans la structure de l’espace-temps.

5) Relativité générale (1915 et après)

Contexte : Einstein généralise la relativité à la gravitation.

Idée : la contraction des distances dépend du champ gravitationnel et de la métrique locale.

Exemple : dilatation du temps et contraction radiale près d’un astre massif.

Nature : dépend de la géométrie courbe de l’espace-temps, mesurée par la métrique.

6) Approches expérimentales modernes

Tests optiques et interférométriques (Michelson-Morley améliorés, expériences Kennedy-Thorndike, résonateurs cryogéniques) : confirment l’isotropie de la vitesse de la lumière à des précisions extrêmes.

Effet Shapiro (1964) : retard de la lumière dans un champ gravitationnel, interprété comme une « contraction effective » du parcours lumineux.

GPS et physique appliquée : corrections relativistes (temps et distances) indispensables.

7) Interprétations alternatives

Théories à éther revisité : quelques modèles continuent d’interpréter la contraction comme réelle.

Approches relationnelles (ex. Mach, Rovelli) : insistent sur le caractère relatif des grandeurs spatio-temporelles.

Interprétations métrologiques (Lachièze-Rey, Eddington) : la contraction est vue comme une conséquence des étalons de mesure (horloges, règles) affectés en même temps que les phénomènes observés.

8) Approche relationnelle de l'espace et du mouvement — hypothèse de travail

Dans ce cadre, la contraction des longueurs n’est ni purement apparente (Einstein) ni purement réelle par l’éther (Lorentz). Elle résulte d’un mécanisme relationnel :

- La contraction directionnelle agit sur la masse propre du corps.

- Cette modification de la masse propre induit ensuite une contraction omnidirectionnelle qui resserre la structure.

- La contraction devient ainsi une médiation entre le particulier (le corps) et le général (l’espace).

Cette approche relationnelle fournit un mécanisme causal qui manquait aux interprétations précédentes, et ouvre la voie à une vision plus large de la physique pouvant nous conduire à l’idée d’un principe moteur universel. Après tout, Étienne Klein lui-même s’interroge sur l’existence d’un principe moteur du temps : Il s’agirait ici d’étendre cette interrogation à la compréhension de l’espace et du mouvement.

9) Importance expérimentale et distinction par rapport à Lorentz et Einstein

L’approche relationnelle présentée au point 8 ne se confond ni avec celle d’Einstein ni avec celle de Lorentz.

- Chez Einstein, la contraction est un effet de coordonnées : elle est purement apparente et relative à l’observateur. Un interféromètre embarqué dans une navette ne peut alors détecter aucune différence, car la géométrie de l’espace-temps compense exactement tout effet possible.

- Chez Lorentz, la contraction est une hypothèse introduite pour rendre compte du résultat négatif de l’expérience de Michelson et Morley (1887). Elle est conçue comme une contraction réelle de la matière en mouvement dans un référentiel privilégié (l’éther), mais elle ne repose pas sur l’idée que la vitesse de la lumière puisse dépendre de la configuration spatiale. En cela, elle se distingue radicalement d’une approche relationnelle.

- Dans l’approche relationnelle, la contraction n’est ni une simple illusion géométrique ni une réorganisation mécanique dans l’éther. Elle est le résultat d’un processus causal : la contraction directionnelle agit sur la masse propre du corps, qui induit ensuite une contraction omnidirectionnelle. La masse propre joue ici un rôle de médiation entre le corps et la configuration spatiale environnante.

Conséquence : un interféromètre embarqué dans une navette spatiale pourrait révéler un résidu expérimental, car la compensation n’est pas parfaite. Le point 8 devient ainsi la clé d’une vérification expérimentale : si la vitesse de la lumière est bien fonction de la configuration spatiale, un tel dispositif permettrait d’en mettre en évidence les effets.

Le texte et l'équation de cette page ont été rédigés avec l’aide de ChatGPT, à partir de mon analyse.

Cordialement

Philippe de Bellescize